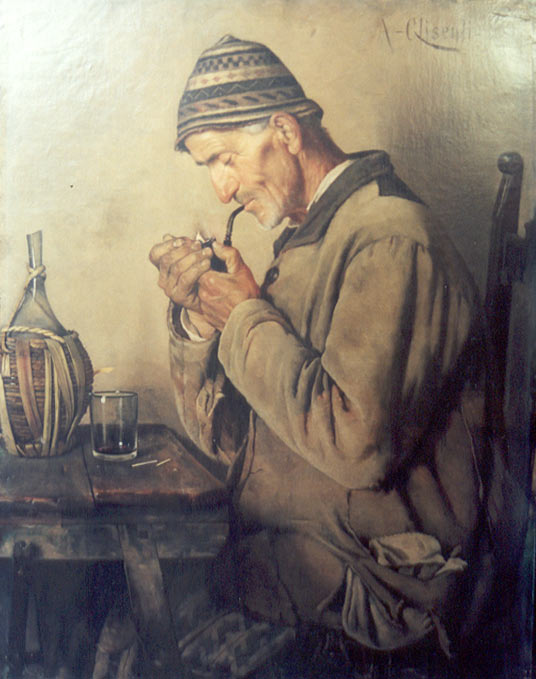

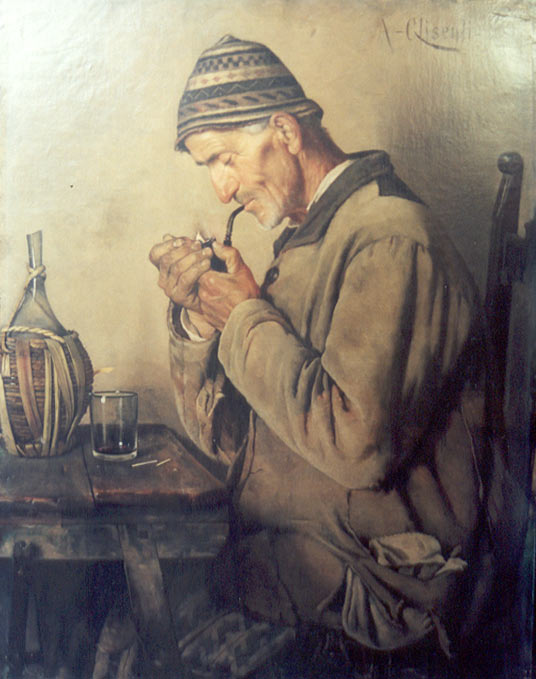

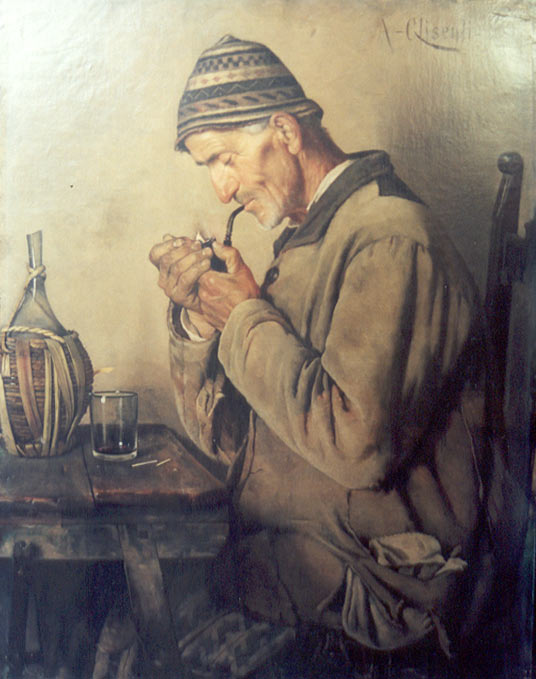

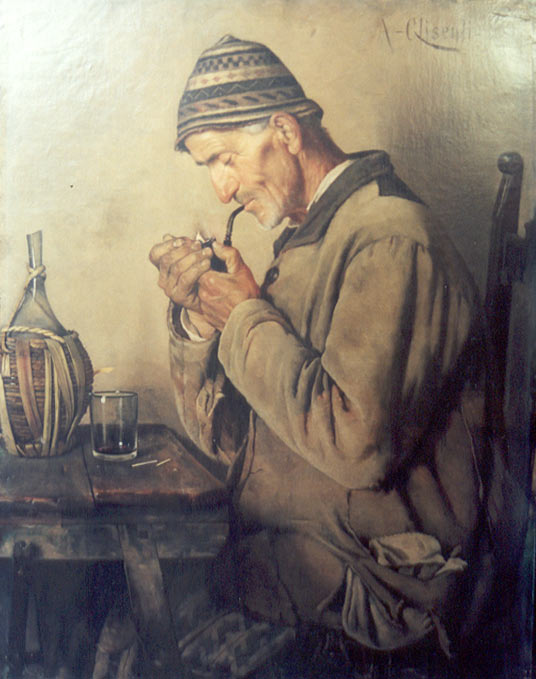

Ritratto di vecchio con pipa

×

RESTAURO / ottobre 2007

Oggetto: Dipinto, olio su tela

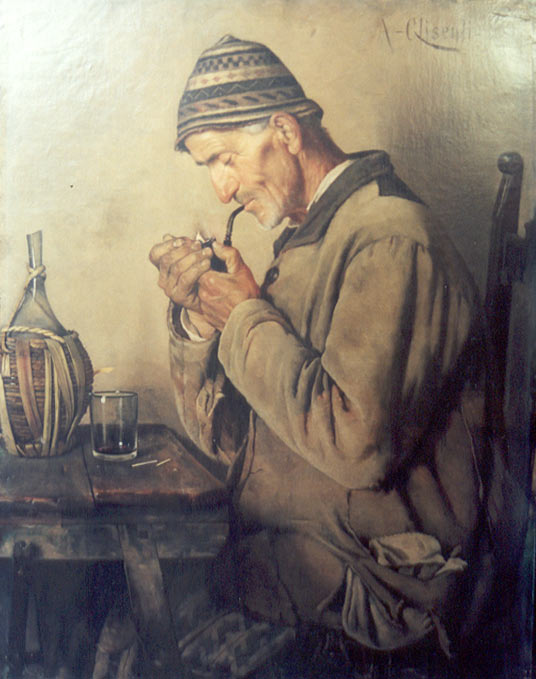

Soggetto: “Ritratto di vecchio con pipa”

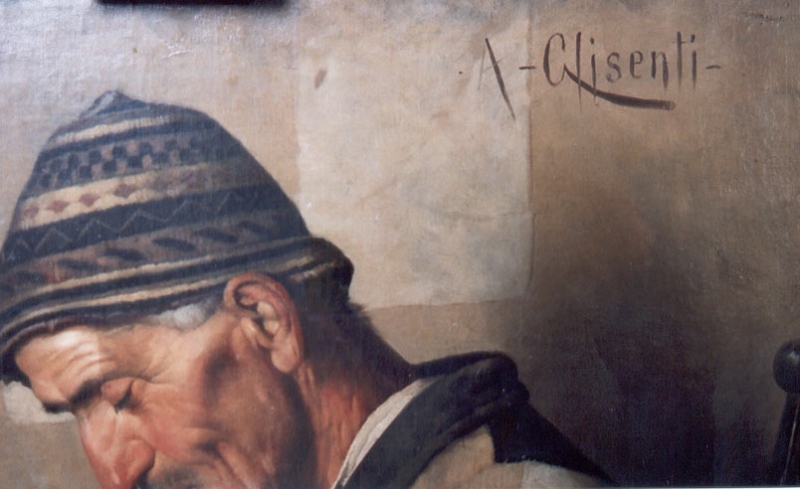

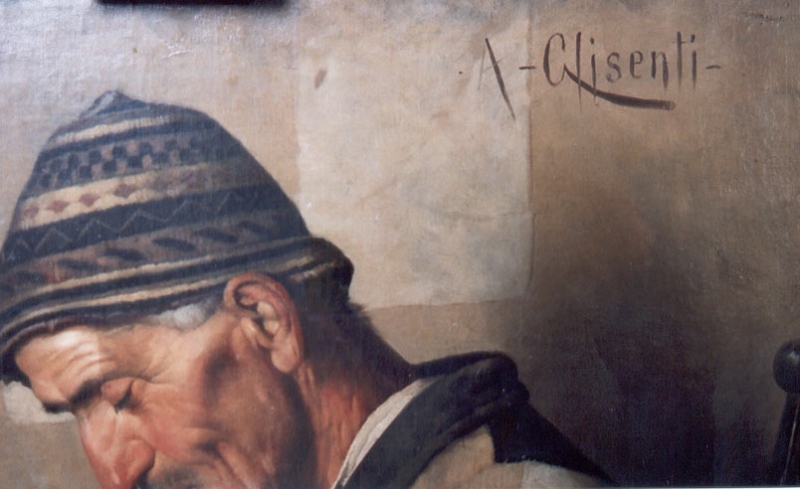

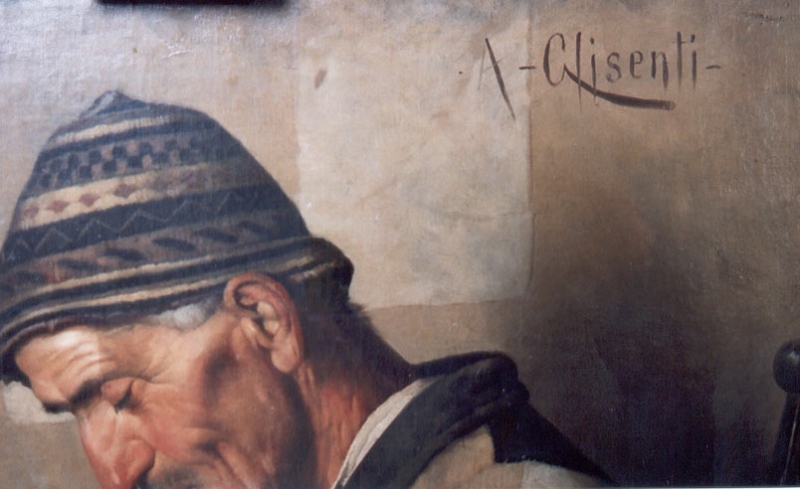

Autore: Achille Glisenti. Brescia, 1848 – Firenze 1906

Misure: cm. 100,05 x 78

Pertinenza: privata

STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione del dipinto era buono.

L’opera, di pregevole fattura, presentava un alterazione della cromia data dalla presenza sul film pittorico, sia di polvere fumo e sostanze organiche di vario tipo, che dall’alterazione di tre strati di vernice di origine diversa e naturalmente stesi in momenti diversi ( almeno 10 anni l’una dall’altra ) e sicuramente dati per ravvivare i colori dell’opera.

Osservando il dipinto sul retro e lungo i bordi, si notava che la tela in origine era leggermente più grande. Infatti lungo tutto il perimetro la tela debordava di almeno due, e in alcuni punti anche di tre o quattro centimetri lasciando la netta traccia dei buchi dei vecchi chiodi. Inoltre, la presenza della preparazione di base dell’opera sui bordi del dipinto testimoniavano che l’artista iniziò la dipintura dell’opera quando la stessa si trovava applicata su di un telaio più grande.

Per motivi a noi ignoti, l’artista, Achille Glisenti, decise, dopo averla già iniziata, di stringere la tela di pochi centimetri.

Il telaio gode di un ottimo stato di salute.

Nella parte bassa di destra e precisamente alla base del fiasco, vi era una leggera deformazione della tela che diede origine a una lieve caduta del film pittorico.

INTERVENTO DI RESTAURO

L ‘intervento di restauro è iniziato con l’analisi stratigrafica dell’opera che ha riscontrato la presenza di tre tipi di vernice alterata: la prima, quella più recente, è una vernice chiamata Dammara ed è composta dalla resina omonima ricavata dagli alberi delle indie orientali ( pinus dammara ) e che utilizzata come vernice finale da un risultato più smaltoso della vernice Mastice ma la sua durata è inferiore. La seconda, ovvero l’intermedia, è una vernice chiamata Mastice. La resina mastice, ricavata dal lentisco, pianta originale dell’isola di Chio, era conosciuta fin dagli antichi e la vernice, ottenuta con l’aggiunta di essenza di trementina è la migliore, è elastica, chiara e limpidissima se ben preparata. La terza, quella stesa dall’artista, è una vernice formata da una resina d’Ambra o succino, che è un prodotto vegetale fossile ed è un tra la migliori per fabbricare vernici per la pittura ad olio.

Basandosi sui dati di questa analisi si è proceduto alla delicatissima operazione di pulitura.

Come primo passaggio si è rimosso lo sporco superficiale utilizzando un tensioattivo a ph 8,5 leggermente basico e risciacquato con acqua deionizzata.

Dopo tale operazione si è proceduto, per tasselli, alla rimozione dei vari strati di vernice utilizzando tre tipi di solvente diverso naturalmente dopo aver effettuato i vari test di solubilità ( Feller ).

Per la rimozione della vernice Dammara si è impiegato una miscela di Ligroina 40% e Acetone 60%.

Per la rimozione del secondo strato di vernice Mastice si è impiegato una miscela di Ligroina 30% e Etilacetato 70%.

Per la rimozione della vernice d’Ambra si è utilizzato una miscela di Ligroina 35% e Etanolo 65%.

Si è proseguito poi con l’appianamento della leggera deformazione della tela tramite stiratura.

È seguita l’operazione di stuccatura con gesso di Bologna e colla di pelle.

Il ritocco pittorico è avvenuto utilizzando pigmenti naturali diluiti in vernice per restauro.

La verniciatura finale è avvenuta impiegando lo stesso tipo di vernice utilizzato dall’artista Achille Glisenti, ovvero vernice d’Ambra stesa tramite nebulizzazione.

Per prevenzione si è stesa una mano di antitarlo sul telaio.

Data la diversa tensione superficiale dell’opera da prima a dopo il restauro, si è preferito tenere sotto controllo il dipinto per più di un mese per correggere eventuali movimenti della tela, vista la non piccola dimensione dell’opera.

CONSIDERAZIONI

Un attenta osservazione durante la pulitura del dipinto rivela particolari molto importanti sulla tecnica di esecuzione utilizzata da Achille Glisenti.

Si nota, ad esempio, come l’artista utilizzi, a secondo dei casi, la stesura dell’imprimitura in modo diverso. Infatti osservando parte del giubbotto del personaggio rappresentato si vedono pennellate dell’imprimitura incrociate e abbastanza in rilievo sicuramente per dare dopo la dipintura ad olio un maggior effetto di movimento alle pieghe della manica.

Cosi come si può notare anche per quanto riguarda il tavolino dipinto su cui appoggiano il fiasco con il bicchiere e due fiammiferi. Anche qui in alcuni punti del legno vi sono pennellate della preparazione più dense create per dare al legno un effetto più vicino alla realtà.

La tecnica ad olio è ben definita. Si nota che i fondi sono eseguiti incrociando le pennellate per aumentare l’effetto vibrazione ed i contrasti. In alcuni punti, come sulle mani, il colore definitivo è steso a velature, infatti si notano ancora sia la trama della tela che le lignee del disegno preparatorio.

Il gusto della pennellata mossa è sicuramente una caratteristica che l’artista prese a Firenze dai Macchiaioli ma restando sempre fedele alla tradizione realista lombarda e al quadro di genere come in questo meraviglioso ritratto dove Achille Glisenti rappresenta un vecchio seduto davanti ad un tavolino nell’atto di accendersi la pipa probabilmente dopo una giornata di lavoro intenso e usuale. Da questa espressiva immagine si nota come l’artista riesca a dare una grande dignità al vecchio che dimostra tutta la stanchezza di una vita di lavoro duro come dimostrano l’espressione del rugoso viso e delle mani e l’usura ben evidente della giacca.

Un momento di riposo Sacro di tranquillità di riflessione che scaturisce in modo molto evidente dall’opera e che ci rimanda alla realismo lombardo del XVII - XVIII sec. e alle figure di gente di tutti i giorni, povera evocata dalla pittura di Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto.

Curiosità

È visibile un pentimento appena sopra il tavolino che doveva essere nella prima idea più alto. Nella seconda e definitiva idea, il tavolino è stato abbassato per dare alla composizione una migliore prospettiva.

Di grande importanza è da considerare il ritrovamento della data di esecuzione dell’opera, data che si trova leggermente visibile nel lato alto di sinistra dell’opera ( 1,3,90 ) che dovrebbe corrispondere al primo Marzo del 1890.

Il fatto di lasciare tracce poco visibili fa supporre che l’artista intenda dedicare l’opera ad un pubblico si colto ma anche attento al particolare.

Il restauratore

Roberto Tessadrelli